議論が噛み合わないのは、あなたの論理が間違っているからではない。

「論理的に考えれば分かり合えるはず」――そう信じながら議論に臨んだにもかかわらず、相手と噛み合わなかった経験はないだろうか。

本書はこの違和感を学術的に解き明かす一冊である。論理的思考を単なる技法ではなく、社会的・文化的文脈に依存する営みとして捉え直し、教育や異文化理解に新しい視座を与えてくれる。

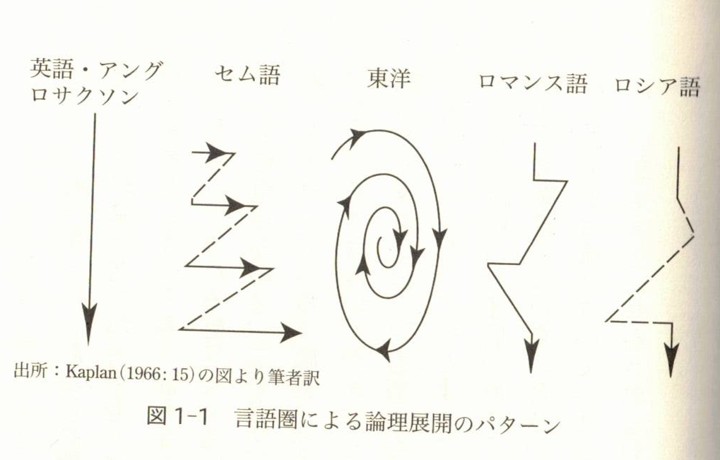

まず渡邉は言語圏によって論理展開のパターンが異なることを分類した言語学者のカプランの理論を紹介する。

そして渡邉はここから、論理的であることとは「読み手にとって記述に必要な要素が読み手の期待する順番に並んでいることから生まれる感覚」であり、それは社会的な合意の上に成り立っていると考える。

ある社会が機能するためには、その社会の構成員の行動がある程度一貫的である必要がある。それはその社会において合理的であるということである。

そして論理的思考はこの合理的行動と密接に連動する。

合理性は実質合理性(目的に関わる合理性)と形式合理性(手段に関わる合理性)とに分けられる。

さらにこの目的と手段のつながりが、「個人の主観」によって決まるのか、「集団によって客観的」に決まるのかという指標が交差的に加わり、①「形式合理性による主観的判断」=経済領域、②「実質合理性による客観的判断」=政治領域、③「形式合理性による客観的判断」=法技術領域、④「実質合理性による主観的判断」=社会領域に4分類でき、それぞれの領域に応じて「論理の型」が決まるのだと主張する。

これを裏付けるために、①=アメリカ、②=フランス、③=イラン、④=日本という各領域の典型的な国家を選び、それぞれの国の公教育の現場でどのような作文指導が行われているかを分析する。

その結果、各領域において評価される作文の構造は明確に異なり、「論理的思考は目的に応じて形を変えて存在する」と結論づける。

論理的思考を「唯一の正解」ではなく「多様な型」として提示したことは、教育現場や異文化コミュニケーションで、他者の論理を理解し寛容になるためのヒントを提供するものであり、非常に意義深い。

また、論理的に思考すれば必ず分かり合えるはずだという考えが通用しないのは、誰しも現実的な感覚としてはあったと思うが、これを文化的背景を踏まえた論理の多様性を実証的に分析し、作文教育の比較で具体性を担保した点は評価できる。

一方で、四領域の設定やそこへのあてはめがやや恣意的に見え、結論ありきの印象を受けなくもなかった。この点は、本書が新書として読みやすさやわかりやすさを優先されたものであることが原因かもしれない。

本テーマに関する渡邉の論文は「『論理的思考』の文化的基盤」(岩波書店、2023)等で詳述されているはずなので、そちらも読んでみようと思う。

コメントを残す